Educators’ Summit for SDG4.7 2024開催報告

開催趣旨

Educators’ Summit for SDG 4.7は、SDGsに向けた志を醸成する場として、2017年に国連教育科学文化機関(ユネスコ)のプロジェクトから発足し、GiFTが主催団体として毎年開催しているサミットです。

2024年度のサミットでは、2023年11月にユネスコ総会で新たに採択された教育に関する勧告を基にした「教育ファシリテータ養成プログラム」の成果を発表するとともに「なぜ今、変容と共創を促進する教育ファシリテーターが求められるのか」という問いに焦点を当て、参加者間での対話を促進することを目的として開催しました。

日本国内ではSDGsの認知度が年々向上している一方、世界全体でのSDGs達成に向けた進捗は未だ16%に留まっており、SDGsの達成には単なる認知だけでなく、意識や行動の変容が不可欠です。このサミットでは、教育の現場における意識変容の場づくりと、その中で教育ファシリテーターが果たす役割について考察しました。

学校や教育機関において、変容を促す学びの場の在り方とは何か、教育ファシリテーターの役割は何か、そしてその場からどのような変化が生まれたのかを探ることで、SDGsの普及に留まらず、教育の質や学びの場の質の向上に焦点を当て、新たな教育の在り方を共感と共創の中で模索する機会となることを目指しました。

※本プログラムは、文部科学省令和6(2024)年度ユネスコ活動費補助金(SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業)の採択事業の一環で実施したものです。

アーカイブ

プログラム

12:40

開場 受付開始

13:00-13:20

開会挨拶・アイスブレーク・主旨説明

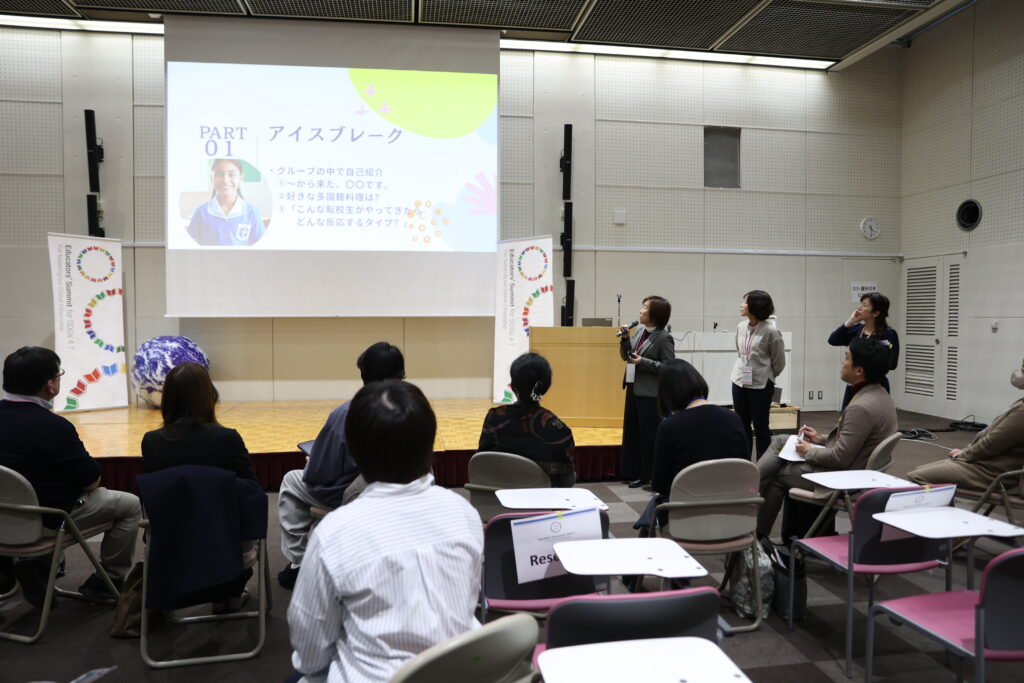

開会の挨拶として、一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト(GiFT) 代表理事の辰野まどかより、Educators’ Summit for SDG4.7 の経緯とこれまでの取り組みが紹介され、今年のテーマ「なぜ今、変容と共創を促進する教育ファシリテーターが求められるのか」が示されました。

アイスグレイクでは、会場の参加者同士の自己紹介だけでなく、「変容と共創を促すファシリテーターが求められる理由」についてお互いの意見を共有しました。会場では、参加者同士の交流が始まり、一気に温かな雰囲気に会場が包まれました。

辰野まどか

一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト(GiFT) 代表理事

プロフィール

17歳の海外体験をきっかけにグローバル教育に目覚める。大学時代に世界100都市以上を訪れ、様々なプログラムを通して、自らを実験台に、グローバル・シチズンシップを育成するグローバル教育を体験する。コーチング専門会社勤務後、米国大学院留学し、異文化サービス・リーダーシップ・マネジメント修士号取得。その後、米国教育NPOにおいてグローバル教育コーディネーター、内閣府主催「世界青年の船」事業コース・ディスカッション主任等を通して、世界各地で多国籍チームとグローバル教育を実践。 2012年末に(一社)GiFTを設立し、多様性の中から新たな価値を創りだすグローバルシチズンシップ育成推進のための活動を開始。 現在は「トビタテ!留学JAPAN」高校生コース事前事後研修やアジア7カ国を舞台にした海外研修等、中学・高校・大学・企業を対象としたグローバル・シチズンシップ育成に関するプロデユース、研修、講演等を行っている。 2016年より東洋大学食環境科学研究科客員教授

13:20-13:25

文部科学省国際統括官付国際戦略企画官 本村 宏明氏 ご挨拶(ビデオメッセージ)

文部科学省の本村宏明氏よりご挨拶としてビデオメッセージが寄せられ、気候変動や人道危機の課題に触れつつ、ESDの重要性、特にSDGs達成には教育が鍵となり、世代・分野を超えた連携が必要だというメッセージをいただきました。

13:25-13:30

聖心女子大学グローバル共生研究所からのメッセージ

聖心女子大学グローバル共生研究所の石井洋子氏に、サミットを通じたGiFTとグローバル共生研究所の関わりについてお話いただきました。また、自身の変容のきっかけを語り、SDGsを「自分ごと」として捉え、体験や対話を通じて共感を生む重要性についてのお話があり、教育の場での対話の意義をお伝えいただきました。

13:30-13:35

国連持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SDSN)(ビデオメッセージ)

SDG 4.7の推進に向けた取組

ジェフリー・サックス 教授

(持続可能なソリューション・ネットワーク(SDSN) 代表)

木村 大輔

(一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト(GiFT) 理事)

ここでは、持続可能なソリューション・ネットワーク(SDSN)代表のジェフリー・サックス教授によるビデオメッセージを紹介した後、木村からはユネスコ新教育勧告につながるこれまでの教育の世界的な潮流について解説がありました。2021年には「私たちの未来を再創造する教育のための新たな社会契約」というビジョンが示され、2050年を見据えた教育の方向性を提起し、2023年にはユネスコが「平和と人権と持続可能な開発のための教育」を発表することになった流れが共有されました。

木村 大輔

GiFT理事、調査・研究統括

プロフィール

青森県弘前市出身。県立弘前高等学校、日本大学文理学部卒業。国立青少年教育振興機構、外資系金融機関勤務を経て、オックスフォード大学外交政策修士課程、オーストラリア国立大学公共政策大学院を修了。コンサルタント/研修講師として国際理解教育や開発教育、開発援助プロジェクト立案、海外市場調査、青森県庁にて観光/地域振興事業に従事。その他、内閣府青年国際交流事業やユネスコESD世界会議ユースコンファレンス等のファシリテーターを務める。 GiFTでは、グローバル・シチズンシップの育成に向けた場づくり、SDGsを学校教育に取り入れるための学習デザイン、カリキュラムマネジメント、資質・能力評価や学校改革に関する研究、研修、発信を行っている。

13:35-14:15

ライトニングトーク「なぜ、今、変容と共創を促す教育ファシリテーターが必要なのか」

高橋氏からは、教育の本質は子どもたちの視点に立つことであり、学習者中心の学びの重要性とともに鎌倉市の実践について共有いただきました。

教師は教授のプロから学びの場のデザイナーへと変化することが求められる中、対話とリフレクションを通じて成長を促す教育ファシリテーターの存在がこれから重要になってくるとお話があり、最後に鎌倉市の教育ビジョンとして「学習者中心の学び」をキーワードに個々の児童生徒の夢や幸せを尊重する教育を目指していると共有がありました。

高橋 洋平 氏

鎌倉市教育長

プロフィール

2005年に文部科学省に入省し、教職員の人事制度や学校教育のデジタル化、私学助成の制度改正などに携わる。福島県教育委員会で震災後の教育復興や、カリフォルニア大バークレー校にて州立大学制度の研究、コンサルティング会社で教育チームマネージャーなど様々な立場で公教育に関わってきた。2023年より鎌倉市教育長。

住田氏からは学校から笑顔や元気が失われつつある現状への指摘があったあと、変容と共創を促す教育ファシリテーター「ファシリーダー」の育成を強く勧めていただきました。多様性を尊重し、対話を重視するカラフルな学校づくりを目指すことが大切で、越境する学びとして湘南学園でも導入しているいくつかの取り組みについてご紹介いただきました。楽しさとワクワク感を大切にし、対話と傾聴の姿勢を持つことで、子どもたちの主体性向上と持続可能な教育環境の構築を目指すことができるとお話がありました。

住田 昌治 氏

学校法人湘南学園 学園長

プロフィール

日本持続発展教育(ESD)推進フォーラム理事、かながわユネスコスクールネットワーク(KAN)代表、所沢市・横浜市ESD推進協議会委員、共育の杜「みらい塾」塾長他。著書に『校長先生、幸せですか?』(2023 教育開発研究所)『ミドルリーダーの育て方』(2022 学陽書房)『若手が育つ指示ゼロ学校づくり』(2022 明治図書)『カラフルな学校づくり』(2019 学文社)『任せるマネジメント』(2020 学陽書房)等

教育ファシリテーター養成プログラムフィールドワーク研修について

気候変動コース

南井氏からはODYSSEYの教育教育活動の紹介として、創業者成澤さんが震災やテロ経験を通じて自己判断力の重要性を実感し、ODYSSEYを設立した経緯や、体験を通じて環境問題を自分ごととして捉え、未来へのアクションへと繋げるプログラムの紹介がありました。

南井 駿 氏

一般社団法人ODYSSEY ナビゲーター(専門:エネルギー)

プロフィール

神奈川県横浜市出身。慶應義塾大学法学部卒業後、商社に入社。現在は再生可能エネルギーベンチャーに在籍し、多角的な視点からの電気によるまちづくりに取り組む。食×電気をテーマに農業と太陽光発電を同時に行うソーラーシェアリングに挑戦し、持続可能な新しい農業のカタチの実現を目指し日々奮闘。学生時代は野球一筋。大学在籍時には、野球の世界的な普及活動に携わり、世界約20ヵ国の子供たちと野球を通じた国際交流に従事。

今回のフィールドワーク研修では、参加者に気候変動の深刻さを実体験を通じて学んでもらい、実際に子どもたちが体験するプログラムを体験してもらったことが紹介され、実体験を通じて得たヒントをどのような実践へつなげたのかへの期待が寄せられました。

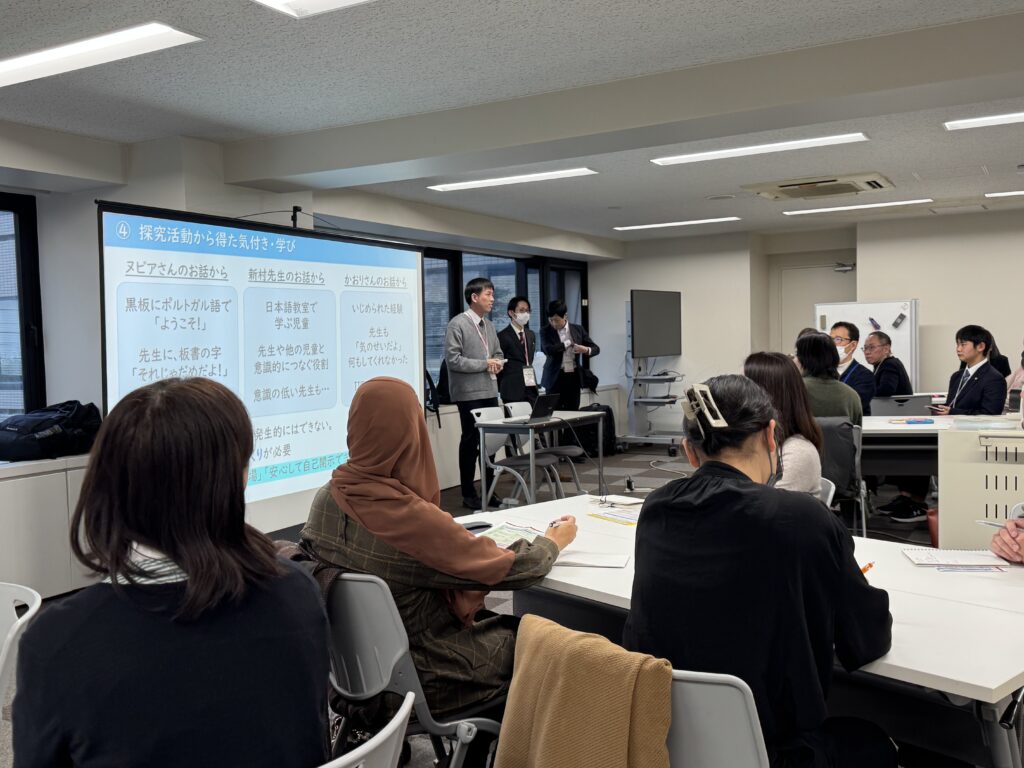

多文化共生コース

安冨からはまず、多文化共生の先進地域である浜松市の現状の共有がありました。続いて、フィールドワーク研修で訪問したIIECの活動について、当初は日本語学習支援から始まり、現在では多くの児童が在籍し、学習支援、進路相談、保護者向け説明会など多岐にわたる活動を行っていることが紹介されました。

また、フィールドワーク研修では、IIECの学習支援活動の視察だけでなく、保護者や子どもたちとの対話、地域のステークホルダーとの意見交換を通じて、参加者が多文化共生の理解を多角的に深めていった様子が紹介されました。実際の体験を通じて得た気づきをもとに、参加者がチームで作成した実践プランとその成果が共有されることへの期待も伝えられました。

安冨 勇希

一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト ダイバーシティ・ファシリテーター

プロフィール

山口県下関市出身。静岡大学情報学部在学中に、浜松市の外国籍児童への学習支援を行う学生非営利団体CSNに参加。卒業後、多文化共生と青少年教育を学ぶため米国大学院に留学。ハワイ移民歴史博物館でのプラクティカムを経て、異文化サービス、リーダーシップ、マネジメント修士号取得。卒業後は米国サンフランシスコ市にて、問題を抱えた青少年へのメンタルヘルス支援を行う非営利団体セネカセンターに就職。閉鎖病棟内の高校にてカウンセラーとして奔走する日々を送る。同団体の監査業務を含め6年間勤めた後、現地のITベンチャー企業や外資系ソフトウェア会社に勤務。現在は母校である静岡大学にて専任講師として教鞭を執る。GiFTの地球市民教育に共感し2015年より活動に参加。2019年より外国にルーツを持つ若者と日本人の若者を対象とした多文化共創合宿『Diversity Camp in 浜松』を主催。異文化間情報連携学会理事。

14:15-14:45

「教育ファシリテーターとは」 体験ワークショップ

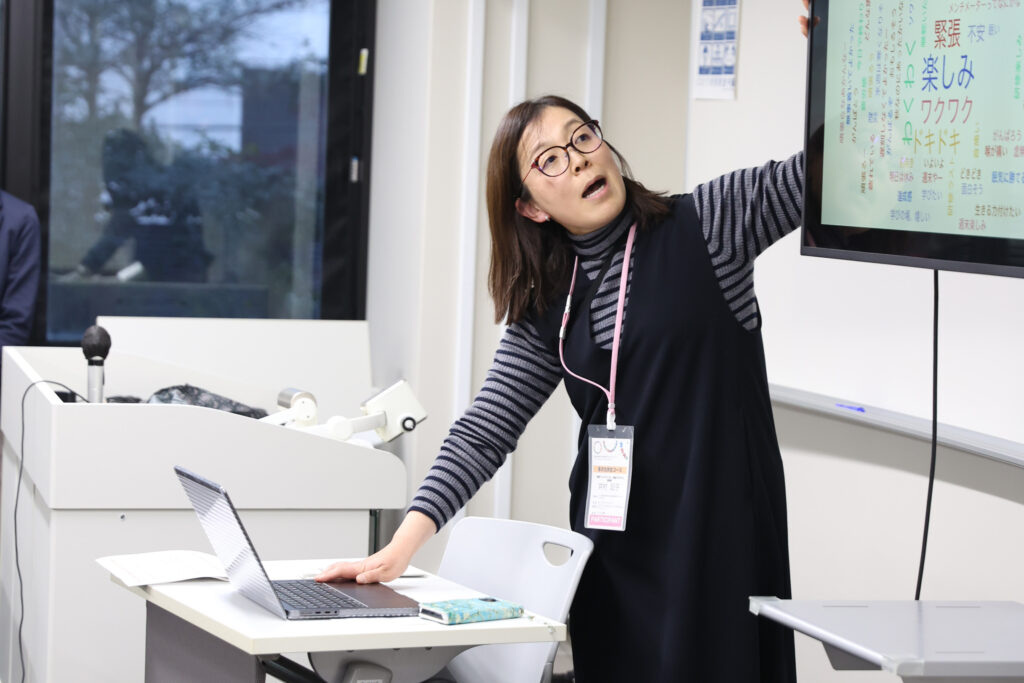

3人組でのチェックイン(今の気持ちを共有するワーク)を行ったあと、鈴木からまず、教育ファシリテーター養成プログラムで大切にしている変容と共創を促進する「場」の重要性について解説がありました。また、「対話」「問う」「聴く」をキーワードに、教育ファシリテーターとして意識したいポイントについても共有がありました。

さらに、対話を体験する時間としてミニワークも行いました。「この時代、なぜ『変容と共創』なのか」という問いを立て、参加者同士で対話する時間を設けました。短い時間ではありましたが、お互いの声に耳を傾け、受け止め合う貴重なひとときを過ごしました。

このワークショップを経て、参加者たちは、「なぜ今、変容と共創を生み出す場が求められるのか?」という問いをもって、分科会に臨みました。

鈴木 大樹

GiFT理事、シニア ダイバーシティ・ファシリテーター

プロフィール

慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士課程修了(MBA)、カリフォルニア統合大学院(CIIS)臨床心理学修士課程修了。シニアダイバーシティ・ファシリテーターとして、高校生・大学生から自治体職員・教職員、ビジネスパーソンまで、幅広い対象に「対話」を通した学びの場づくり、コーチング・ファシリテーション研修などを行っている。また、株式会社GiFT partnersの代表取締役・エグゼクティブコーチとして、上場企業やベンチャー企業の経営者、学校・病院の理事長、国会議員、社会起業家、NPOの理事などに1on1のコーチングを行っている。

14:45-15:00

休憩

15:00-16:00

分科会A(気候変動コース参加者による分科会)

分科会A-1

『つながりを活かした場づくり〜東松島での出会いと体験より〜』

| 発表者 | 川原 純子 氏(横浜市立横浜商業高等学校) 増田 有貴 氏(阿賀野市立水原中学校) 立石 千尋 氏(埼玉県立上尾かしの木特別支援学校) |

| コメンテーター | 高橋 洋平 氏(鎌倉市教育長) 南井 駿 氏(一般社団法人ODYSSEY ナビゲーター) |

分科会A-1では宮城県東松島市での学びをもとに、発表者3名が自身の所属する学校での実践を報告しました。立石さんは、地域の共同学習を通じて、生徒に学びと出会いを提供し、地域には特別支援学校や障がいの理解を深める機会をつくった内容を紹介しました。また、東松島市でのフィールドワークを通じて、生徒が自分で考える力を身につけられるように、大人が変化を示すことの重要性も認識したことが共有されました。増田さんは、自然体験学習機会の減少やグローバル化を背景に、教室に図書コーナーの設置やSDGsの記事掲示など日常の中でできることから始めていることや、研究授業のコメントを分析し、ファシリテーターとしての自己成長を探っていることをお話ししました。川原さんはバンクーバーやケニアへの引率でチェックイン・チェックアウトや振り返り、対話の手法の活用など、この教育ファシリテーター養成プログラムでの学びを実践したそうです。また、SIKUNJEMAの代表を人権講演会や国際学会にお呼びし、そこで影響を受けた生徒たちが「はぎれプロジェクト」を始めたことも報告しました。

コメンテーターの高橋さんからは「皆さんの発表から、このプログラムが循環的な学びの場であったと感じた。これからの教育では「問いを持てるか?」が鍵であり、それが学びの起点になると思う。そして「心が動く」経験も大事。その解決は容易ではないが、そうした難しさも感じつつ、仲間を増やして学びの転換を図っていくことが求められていると思う。」とコメントをいただきました。南井さんからも「私たちODEYSSEYは特別なものを提供したわけではないが、自分たちが持つものを活かし、参加者と共に活動した。つまり、すでにある「場」や資源を活用したので、これは学校や教育の場でも応用できるのではないかと思う。」とコメントをいただきました。

分科会A-2

『実践報告とワーク:体験からの気づきと対話による自己表現』

| 発表者 | 桐ヶ谷 綾菜 氏(関東学院中学高等学校) 告野 さつき 氏(神戸市教育委員会事務局 教職員研修所) 眞山 聡 氏(総合研究大学院大学) |

| コメンテーター | 美鳥 圭介 氏(Green & Education 代表) |

分科会A-2では宮城県東松島市で実際に稲刈りやお米を食べたことで、自分が意図していなかった気づきを得られたという経験から、「体験することの重要性」をテーマに発表がありました。前半の実践報告では、まず桐ヶ谷さんから、自身の所属する学校で行っている企業訪問のプログラムに、企業の方と生徒が対話する時間を取り入れたことにで、生徒の「働く」イメージがポジティブなものに変化したことなどが報告されました。眞山さんからは、友達をつくることが難しく孤立している理系の大学院生たちに対して、事前に眞山さん自身が考えるファシリテーションスキルを伝え、授業内で学生がファシリテーションをする機会を提供したことで、コミュニティ形成につながった事例が紹介されました。告野さんは、先生は子どもたちとだけではなく、色々な人と関わることが大切なのではないかと考え、里山体験を企画したことについて報告しました。先生たちが、地域のNPOや企業、農家、学生と共に、竹林での作業を体験することで、「どの年代や職業でも体験を通じて学ぶことはできる」という実感を持ったこと、また、てその必要性について考える機会にもなったことを報告しました。後半は、ワークショップ形式で「体験の振り返りをするためにどんな問いかけが良いか」や、振り返りを深めるために、「どのような問いかけがあると自分が意図しない気づきに出会えそうか」というテーマでも対話を行いました。

コメンテーターの美鳥さんからは、「体験学習は公的教育だけでなく、色々な場で大切な取り組みだと思うし、変容する問いかけとは?というのは教員に限らず誰もが考える必要がある。民間企業では、残念ながら対話をする機会が少ないが、自分は対話を通して向き合うということをいつも意識している。これからも色々な場でエンパワーしていってほしい。」とコメントがありました。

参加者からも「振り返りは区切りをつけるためだと思っていたが、次に繋げていくために大事なのだと気がついた」「今日集まっている人たちは、お互いのことを共有する前提なので話しやすかった。どうしたら自分も今日のような場がつくれるのか考えていきたい。」といった感想の共有がありました。

分科会A-3

『地域の活動を身近な気候変動対策アクションにつなげるには

-行動変容を目指したプロジェクト活動の実践を目指して-』

| 発表者 | 吾妻 久 氏(福島県立郡山高等学校) 高橋 悠梨子 氏(大田区立東調布第三小学校) 田中 俊介 氏(MIHO 美学院中等教育学校) |

| コメンテーター | 小西 美紀 氏(国連大学サステイナビリティ高等研究所) |

分科会A-3では宮城県東松島市でのフィールドトリップを終えて、「地域の身近な活動を気候変動対策アクションにつなげる」をテーマに実践を行ってきた3人の先生からの発表がありました。東松島での体験共有の後、吾妻先生からは高校で生徒と綿を育てる「綿活」を通じて命を育てる体験の大事さを学んだり、その綿を通じて地域の布団屋さんとの繋がりを生むことができた事例が共有されました。田中先生からは寮生の中学校で行われる食育の活動が実践として報告され、さつまいも収穫で生徒が用務員と交流する姿から自身の東松島での経験と重ね合わせ「自然を通して人と出会う」大切さに気づいたことが共有されました。高橋先生は特別支援学級での環境教育を浸透させる難しさがリアルな実践の感想として伝えたうえで、自分自身は職場の人との対話で前向きになれた実体験を共有しました。

後半はチームが活動中大切にしたコンセプトに関連させて、「ゆるっと」実践してみたいことを参加者がグループで共有するワークショップが行われました。様々な年代の参加者からは「対話の場が欲しい」などの声が共有されグループ内の会話が盛り上がる時間になりました。

コメンテーターの小西さんからは「先生方の体験の共有が”知識”ではなく、気づきや感想を大切にしていて楽しむことの大切さを感じた。今のESDにおいては、知識が行動変容に転換されない課題がある。その中で、先生方は東松島で”学校の先生”から離れて共に新しい体験をしたからこそ自分自身の変容にインパクトがあったのでは。変容にはこうしたアップダウンなどいろんなプロセスを経る必要があると感じた。」との感想が共有されました。

分科会A-4

『「本物」を知る授業実践と、生徒の気づきに寄り添った教育活動』

| 発表者 | 澤野 裕香 氏(和光市立北原小学校) 関 愛 氏(新潟県立加茂高等学校/筑波大学大学院) 高木 大作 氏(札幌市立藻岩高等学校) 山﨑 将樹 氏(JICA二本松) 中野 靖之 氏(学校法人市川学園 市川中学校・高等学校) ※オンライン登壇 |

| コメンテーター | 住田 昌治 氏(学校法人湘南学園 学園長) |

分科会A-4では宮城県東松島市でのフィールドトリップにて「本物」に触れた体験を通じて考えた、生徒の学びを深める実践について5名の先生からの発表がありました。中野さんは、フィールドトリップを経てグループ内で「現場で働いている生の声ってすごく大事だよね」という結論に至ったことから、次年度に向けて「本物に触れる」海外研修を計画していると報告しました。山﨑さんは、「何を語るか」も大事だけど、「誰が語るか」が非常に重要であると実感したことから、地域人材の活用の重要性について強調し、今後、学校と地域のつながりを促進する活動を目指していきたいと発表しました。関さんは、「現場の声」を直接聞くことで自分自身が気候変動をより身近に感じた経験をもとに、国際バカロレア教育の授業指導案を活用し、生徒の主体的な探究を促す「問いの設計」の重要性を提案しました。高木さんは、「本物」との出会いの場を創造するという視点から、一次産業の専門家へのインタビューを生徒が行ったことや、福島でのフィールドワークを教材化した事例について紹介しました。澤野さんは、小学生の金管バンド活動を通じた学びについて発表において、児童が主体的に活動できる環境づくりの重要性について強調し、教師は気づきを引き出すファシリテーターとして生徒を支えるべきだと語りました。

コメンテーターの住田さんからは、「プログラムに参加し「本物」に触れたことで、先生方自身が成長されたのだと感じた。「体験」「環境」「出会い」の3つが人を成長させる。その体験を自分の言葉で伝えることで、価値観が変わり行動が変わり生活様式が変わっていく。今の教育は行動を止めてしまっているが、行動し変化させていくことが、より良い社会を創っていくのではないか。そのきっかけ作りがまさに今日の先生方の提案だったと思う。」とコメントをいただきました。

16:00-16:10

休憩

16:10-17:10

分科会B(多文化共生コース参加者による分科会)

分科会B-1

『ストーリーを紡ぎ、自分のフィールドに問いを生み出すワークショップ』

| 発表者 | 石動 徳子 氏(神戸市教育委員会事務局 学校教育部学校教育課) 井村記子氏(兵庫県立社高等学校) 岩見理華氏(兵庫教育大学大学院学校教育研究科 教育実践高度化専攻 グローバル化推進教育リーダーコース) 田中尋子氏(兵庫県立三田祥雲館高等学校) |

| コメンテーター | 住田 昌治 氏(学校法人湘南学園 学園長) |

分科会B-1は、井村さんが現場でも実施したメンチメーターを活用したチェックインから始まり、参加者の今の気持ちを可視化しました。発表ではまず石動さんから、自身の浜松市での経験から、一人一人のストーリーをじっくり聴くことで大きな学びが得られたとお話しがありました。石動さんは今後、繋がりを大切にしながら、将来リーダーとなる人材の育成を視野に入れた教員研修を行ったり、より多くの教員が学ぶために法定研修へに組み込むことも検討していると報告がありました。また、外国に繋がりがある生徒への「支援」という視点だけでなく、「複数言語」「複数文化」の強みを活かす視点の重要さにも触れました。田中さんは、教育ファシリテーター養成プログラムで体験した、チェックイン・チェックアウトの安心感やポジティブな雰囲気が新しいアイディアの創出に繋がるのではないかとお話しました。田中さんはStory-based learningやリフレクションを通じて、「経験の言語化の経験」の重要性を再認識し、「語り」に焦点を当てた実践を意識したそうです。具体的には、生徒を韓国に引率した際に、「問い」を投げかけてピアワークを行うことで、生徒たちが自分でも気づかなかった部分に光を当てることができたことを報告しました。井村さんの報告では、「教育ファシリテーション」×「共生」×「防災」の視点を軸に、教職員の「震災・学校支援チーム(EARTH)」での取り組みについて紹介がありました。災害時は「被災者が支援者になる」ことを踏まえて、多様性を強みとして認識する演習をした実践報告がありました。

コメンテーターの住田さんからは、「違うということは、良いことであるし、それが基本。ファシリテーションにおいて雰囲気作りや表情は大事ななポイントである。私たちは、対話を通じて協調していくわけだが、そのためにファシリテーターの役割はとても大事。」というコメントがありました。また、参加者からも「多様性があると、自分たちの手が届かなかったところに手が届くことがあるなと思った。」「自分と異なるものがあるということを理解することが大事だと思った。」といった感想が共有されました。

分科会B-2

『夢を追いかけるために ~やさしい日本語の必要性と支援のあり方』

| 発表者 | アグアヨ パウロ リカルド 氏(Pure Beauty Esthetic Center ) 木嶋 優水 氏(横浜市立浅間台小学校) 山田 直也 氏(キュリー株式会社) |

| コメンテーター | 南井 駿 氏(一般社団法人ODYSSEY ナビゲーター) |

分科会B-2では、静岡県浜松市でのフィールドトリップで見た外国につながる子どもたちへの支援についてと、やさしい日本語の重要性について発表がありました。まず、浜松市IIECの活動について紹介し、続いて外国人児童への支援体制の変化について、30年前と比べ、支援体制が大幅に充実していることが報告されました。また、浜松市教育委員会の取り組みとして、DLA(子どもの日本語レベルを分析)導入により、発達障害と誤診される児童が減少したことが伝えられました。さらに、プログラム中にペルー人のゲストスピーカーと話をしたことを通して、国籍やカテゴリーではなく「人」としての関わりが大切だということを実感したことについても触れました。

この分科会では、参加者が異国の地での「困りごと」を体験したり、「やさしい日本語」を使って外国につながる児童の保護者に向けたお便りを作成するワークショップも行いました。参加者は、ワークショップを通じて、情報が伝わりやすいように言葉を工夫することの重要性を再確認しました。また、5歳の頃に来日したリカルドさんの実体験から、情報伝達の差が格差を生むこと、誰もが理解できる言葉を使用することの大切さがあらためて認識されました。

コメンテーターの南井さんからは、「やさしい日本語とは、ただ難しい表現を使わないのではなく、気遣いや心が込められた言葉であると感じた。そして、日本人/外国人ではなく、それぞれの違いを受け入れることが大切だと実感した。それは東松島でも同じことで、外部から来た人を「よそ者」とするのではなく、今後もそれぞれの違いを受け止め、尊重していきたい。」とコメントをいただきました。

分科会B-3

『「寄り添う」をキーワードとした場づくり』

| 発表者 | 小島 寛子 氏(横浜市立横浜商業高等学校) 辻村靖子氏(千葉市立星久喜中学校) 八星真里子氏(独立行政法人国際協力機構) |

| コメンテーター | 美鳥 圭介 氏(Green & Education 代表) |

分科会B-3では静岡県浜松市でのフィールドトリップにおいて、外国にルーツを持つ人たちから直接話を聞くことで目の当たりにした現実や、自分たちの感情の動きをもとにして作成したシチュエーションワークを実施しました。シチュエーションとしては、外国籍の中学一年生から「学校でひどいいじめを受けていてもう学校に行きたくない」と相談されるもので、その時にどのような声掛けをするのか、親、親友、学校の先生の3つの立場に分かれて考えました。参加者からは、「学校に行かなくても良いよと寄り添う」「辛いことを話してくれたので安全地帯であり続ける」といった意見がありました。また、他にどんな立場の人が支えとなれるかも考えて共有する時間も設けました。その後、発表者の3人が実際に浜松市で出会った日系ブラジル人やIIECの紹介をし、シチュエーションワークの内容は現実に起きうる状況であり、多種多様な子どもに誰かが手を差し伸べる必要性があることが伝えられました。最後に、発表者から参加者に「今、何を感じていますか」という問いが投げかけられました。参加者の一人は「サポートの仕組みも大事だけど、そうならないようなコミュニティも大事だと感じた。地域に支えてくれる大人を増やすために考えていかなければいけない。」との言葉がありました。

コメンテーターの美鳥さんからは「お三方の発表が本当に素晴らしくて、その熱い思いが心に響いた。あらためて自分の経験から思い出すと、意識を変えることはとても大事だと感じる。過去に公立学校を運営していたときに生徒指導部の名称を「Well Being部」に変更して、「生徒を指導しなければいけない」という教員の意識を転換させた。そこにいる全員が、大人も子どもも関係なく、自分のコミュニティをどのように良くしていくか、自分事で考える必要がある。そのためのスキルとしてファシリテーターは大切な要素だと思う。」とコメントをいただきました。

分科会B-4

『多文化共生の文化を学校にどう作るか ~「多文化共生のまち・浜松」での学びから~』

| 発表者 | 太田 健司 氏(足立区立江南中学校) 谷垣徹氏(奈良県立青翔中学校・高等学校) 中村俊佑氏(東京都立五日市高等学校) |

| コメンテーター | 小西 美紀 氏(国連大学サステイナビリティ高等研究所) |

分科会B-4は、多文化共生のまち・静岡県浜松市での学びを、どのようにして実践に繋げてるかの報告から始まりました。まず、学校の教室での実践として、中村さんの「ほっこり掲示板」や谷垣さんの「○○すぎるよ展」など、生徒同士がお互いの良いところを見つけられる仕組みづくりの事例を紹介しました。また、太田さんは職員室での実践について報告をしました。教育ファシリテーター養成プログラムで学んだキーワードを職員研修で共有し、「きく」大切さを伝えたそうです。学年会での生徒についての情報共有では、ネガティブなことだけでなく、ポジティブなことも共有できるようにファシリテーションしたと報告しました。中村さんは、第三の居場所カフェと称して、生徒だけでなく教員や保護者、多様な人が交わるカフェをつくりました。そこに、卒業生を呼んで実施した、人生のエネルギーカーブを語ってもらう会について紹介しました。3人からの報告の後は、参加者同士のダイアログの時間を設け、報告を聞いての感想共有や、明日から起こしたいアクション宣言などを実施しました。参加者からは「誰もが足を運べる安心な場を創出する取り組みの重要性を感じた」「多分脈な生徒が自己開示できる環境づくりに専心している先生方の取り組みに感激した」といった声が上がりました。

コメンテーターの小西さんからは、「多文化共生を思い描いたときにまず浮かぶのは国籍だけれども、それは日本の同質性が生むもの。国籍だけでない生徒一人ひとりの背景に寄り添う重要性を実感した。エンパワーされる場が既に生まれている実践に驚嘆。学校内に熱量のあるコミュニティが生まれていくことの価値はとても大きいと思う。」とコメントをいただきました。

分科会B-5

『全ての生徒・学生がありたい自分でいられるために今できること ~多文化共生のための実践を考える~』

| 発表者 | 木曽 裕美 氏(MIHO美学院中等教育学校) 山崎 真伸 氏(昭和女子大学) 由谷 晋一 氏(立命館守山中学校・高等学校) |

| コメンテーター | 高橋 洋平 氏(鎌倉市教育長) |

分科会B-5では、静岡県浜松市でのフィールドトリップで外国ルーツの高校生からの物語を聞いたことをきっかけにテーマ設定に至った背景を説明しながら、各現場でのテーマに関する実践例を報告しました。木曽さんからは、興味のある生徒だけが参加者対象だった学内の留学報告会を、対象者を全校生徒に拡大したそうです。「違うものだけど素敵だ!」とより多くの生徒に多文化共生の魅力を発見してもらうことを取り組みの一歩として紹介しました。由谷さんからは、「そもそも、先生たち自身が “受け入れられている“と感じているのか?」という問いのもと英語科教員の会議で「今の取り組み」の共有会、さらに1ヶ月後に振り返り会を行ったところ、思った以上に盛り上がったことから、職員間に対話が足りていなかったという気づきが共有されました。山崎さんからは大学内で孤立しがちな外国人留学生が繋がるために、グループ面談の場を設けたところ、学生同士で繋がりが生まれ、学生に楽しそうな表情が見られたり、互いに励まされる様子がうかがえるようになったことが報告されました。

実践報告のあとは「自分たちが人間として受け入れられていると感じるのはどんな瞬間?」というテーマでグループダイアログを行いました。参加者からは「自分が頑張っている時うまくいくか不安だけど、相手からすごく良かったよ!というリアクションを貰えると、そういう瞬間に自分も受け入れられたなって感じるのではないかと話をした。」と共有がありました。

コメンテーターの高橋さんからは「今日の場では人の価値観に踏み込む深い対話があり、これこそすごい場づくりだと思った。本当に大切なのはこうして本音で話すことだと思う。本音に迫れる場づくりは難しいけど、少しでもできると前に進めるかなという気分になる。本当に素敵な発表でした!」とコメントをいただきました。

17:10-17:25

休憩・移動

17:25-17:50

振り返りダイアログ & 今後に向けて

分科会を終え全体会に戻ってきた参加者に対して、鈴木から「リフレクション(振り返り)」の重要性についての説明と、学びを深めるための手段として対話を重ねる「リフレクティブサークル」について紹介がありました。続いて、小グループに分かれ、 参加者が自分自身のその日の経験を共有し、また、他者からの共有や視点kら新たな気づきを得るチェックアウトの時間を持ちました。

分科会のコメンテーターを務めた2名の小西氏、美鳥氏からもコメントをいただき、あらためて教育における変容と共創の重要性だけでなく、変容を生み出すために深い対話を重ねることの大切さを、本イベントを通じて追体験できたというコメントをいただきました。

最後に辰野から「今日ここで生まれた変容、ここで生まれた共創、ここで生まれたものがより良い未来を作っていくと確信しています。ここに答えがあるわけではなく、深化させていく場として、これからもみなさんと共により良い未来を作っていきたい」というメッセージが伝えられ、閉会しました。

17:50-18:00

終わりに

18:00–

閉会

開催概要

| 日時 | 2025年1月25日(土) 13:00〜18:00 懇親会:18:30〜20:00※オンライン参加(前半13:00〜15:00)もお申し込みいただけます。 |

| 会場 | 聖心女子大学 4号館 / 聖心グローバルプラザ 3階 ブリット記念ホール 〒150-8938 東京都渋谷区広尾4-2-24 聖心女子大学4号館/聖心グローバルプラザ東京メトロ日比谷線広尾駅 4番出口から徒歩1分 |

| 主催 |  一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト(GiFT) 〒108-0014 東京都港区芝5丁目26−24 田町スクエア 2F Tel: 03-4577-6767 Email: info@j-gift.org |

| 共催 | 聖心女子大学グローバル共生研究所 |

| 後援 |  本イベントは、UNESCOとのパートナーシップのもと、実施いたします。 文部科学省 独立行政法人国際協力機構(JICA) 日本国際理解教育学会 日本ESD学会 日本シティズンシップ教育学会 朝日新聞社 |

お問い合わせ

(一社)グローバル教育推進プロジェクト(GiFT)

Tel: 03-4577-6767 E-mail: info@j-gift.org

© Educators’ Summit for SDG 4.7