2025年8月、アフリカの開発をテーマとするTICAD(アフリカ開発会議)の第9回会合が日本で開催されます。支援や協力のあり方が注目される今、教育現場でも「アフリカをどう伝えるか」が問い直されています。そこで今回ご紹介するのは、JICA海外協力隊としてアフリカのウガンダで活動した経験を持つ、東京都足立区立江南中学校の太田健司先生(社会科)。ウガンダでの1年6ヶ月の活動を通して得た”気づき”が、日本に戻ってからの授業づくりにどのように影響したのでしょうか?その思いに迫ります。

▼目次

- 1. ウガンダでの大きな気づきと授業の原点

- 2. 「学び合いのパートナー」としてアフリカを伝える

- 3. 生徒が見つけた「学び合い」の視点

- 4. 共創の文化を育むために

5. 違和感を超えて、学び合う社会へ

1. ウガンダでの大きな気づきと授業の原点

Q. ウガンダで得た一番の気づきとはどんなものだったのでしょうか?そしてとそこから生まれた授業について教えてください。

私はウガンダのンデジェという町で小学校教育隊員として、2021年10月から2023年3月まで活動していました。現地の小学4~6年生に算数を教える活動を中心に、先生方への研修や、配属先の学校よりさらに貧しい学校に図書館を建設する活動も行いました。活動や現地での生活を通じて強く感じたのは、「違い」は「間違い」ではないということです。確かにウガンダの社会や文化は、日本とは多くの点で異なります。日本人である私には、その文化に違和感を持つ場面もありました。活動を始めた当初は、時間通りに始まらない授業や、バッタを食べる文化など、日本との違いに戸惑い、大きなストレスを抱えていました。けれど、それは決してウガンダの社会や文化が「間違っている」わけではありません。だからこそ、日本のやり方を「正解」として現地の人に押しつけるのではなく、ウガンダから学ぼうとすることが大切なのだと思うようになりました。

「違い」は「間違い」ではない。協力隊の経験を通して得たこの気づきを、日本の教育現場で生徒たちにも伝えたいと考えました。むしろ、日本とは異なる部分があるからこそ、アフリカは絶好の「学び合い」のパートナーだと感じています。ちょうど社会科の地理で「アフリカ州」を扱う単元があったこともあり、この機会を活かして、アフリカを「学び合う相手」として捉える授業を実践しました。また、この授業は、JICA「国際理解教育/開発教育指導者研修」の中で構想し、指導案を作り上げたものです。研修では、日本国際理解教育学会のアドバイザーの先生方からご助言をいただいたり、全国の先生方との意見交換を重ねたりしながら、具体的に形にしていきました。

※『小さなハートプロジェクト』についてはこちら

2. 「学び合いのパートナー」としてアフリカを伝える

Q. 授業の中で特に大切にした視点や工夫したことについて教えてください。また、授業実践を通じて感じた課題や、今後改善していきたいと考えている点があればあわせて教えてください。

一般的な「アフリカ州」の授業では、アフリカを発展途上の地域として捉え、その課題や日本の支援について学ぶことが多いです。つまり「助けてあげる対象」として捉えがちです。しかし私は協力隊の経験から、アフリカから学ぶべきことがたくさんあると感じています。例えばウガンダの子どもたちは、ゲーム機やスマートフォンがなくても、バナナの木の皮で人形やボールを作って夢中で遊んでいました。ないものを嘆くのではなく、今あるものを工夫して楽しむ姿はとても印象的で、豊かさには物やお金だけでは測れない面があり、目の前の環境を工夫して楽しむ力も大切だと気づかされました。こうした経験をもとに、アフリカを「学び合う相手」として伝える視点を大切にしました。

授業では、各国のSDGs達成度を視覚的に比較できる「持続可能な開発レポート2023」を活用しました。子どもたちが日本とアフリカ諸国のデータを比べる中で、いくつかの目標ではアフリカの方が日本より達成度が高いと知り、「日本がアフリカから学ぶべきことがある」という気づきにつながりました。

一方で、この気づきを生徒たちから引き出したいという思いから、日本の達成度が低いSDG12「つくる責任 つかう責任」、SDG13「気候変動に具体的な対策を」で高い達成度を示すケニアなどを意図的に比較対象に選んだため、他の国の現状を十分に伝えられなかった反省も残りました。また、「アフリカ州」と一括りにして多様性を伝えることへの違和感も強く感じています。ウガンダの中でも都市と農村、民族によって暮らしは大きく異なります。本来は「アフリカ州」という一括りでは捉えきれない多様性がありますが、授業の枠組みとしてこの表現を使わざるを得ないことに矛盾を感じます。

「アフリカ州」を一括りにして多様性を伝えることには限界がありますが、「アフリカ=支援が必要な地域」という固定的なイメージを生徒たちが無意識に持たないよう、教師自身が感じた違和感を大切にしながら授業を設計していくことが重要だと思います。

3. 生徒が見つけた「学び合い」の視点

Q. 授業を通じて印象に残っている生徒の反応や気づきがあれば教えてください。

子どもたちが書いてくれた授業の振り返りには、次のようなコメントがありました。

「今日調べた国にはいくつもの課題が残っていて、日本が教えられることもあれば、教えてもらえることもあることに驚きました。困っている人は助けてあげたいけど、日本が一方的に助けて『あげる』のは違うのではないかという話を聞いて、もう一度考えたいと思いました。」

「日本がアフリカを助けるのももちろん大事だけど、それだけでなくアフリカから学べることもたくさんあると思うので、日本もアフリカから学ぶことで、いい関係を築けたらいいと思いました。」

同じような気づきを多くの子どもたちが書いてくれていました。こうしたコメントから「アフリカは『助けてあげる対象』というだけではなく、私たちが学ぶべきことがたくさんある」という視点を子どもたちが持ってくれたと感じ、とても嬉しく思いました。

また、「他の国についても調べてみたい」というコメントももらいました。私は、この授業でSDGsの達成度を題材に「アフリカ州」を取り上げることに大きな意味があると感じていました。日本では「アフリカ=支援を必要とする地域」というイメージが強いからこそ、アフリカから学ぶ視点を伝えたいと思っていたからです。しかし生徒の言葉を聞き、他の国や地域にも同じように学ぶべきことがたくさんあると改めて気づかされました。国や地域に関わらず、「支援する側」「される側」という固定的な見方から離れ、いろいろな国から学ぼうとする生徒の姿に感銘を受けました。

4. 共創の文化を育むために

Q. 授業を通じて、「学び合い」や「共創」といったTICADの理念と重なっていると感じたことがあれば教えてください。また、それを子どもたちにどのように伝えようしたのかもあわせて教えてください。

「支援」という言葉には、場合によっては「(経済発展が)進んでいる私たちが遅れているあなたたちを助ける」という一方向的な響きを含んでしまうこともあるように感じます。しかし本当に大切なのは、「違い」をもった人たちがお互いに学び合い、よりよい社会をつくろうとすることだと思います。つまり「協力」や「共創」です。

私は授業を通して、生徒たちが「違いは間違いではない」という視点を自分の中に育んでいけるように意識しました。どこまで伝わったか、今後の生徒たちの行動にどうつながるかは分かりませんが、授業後の振り返りで「日本もアフリカから学んで」と書いてくれた生徒がいたことから、「学び合い」や「共創」の種をまくことはできたのではないかと感じています。実際、この授業から2年経った今でも、当時の生徒たちは日々の学びや人との関わりの中で、自分とは異なる他者から学ぼうとする姿勢を持ち続け、それぞれの場面で授業の学びを生かしてくれています。

そしてこれは、日本とアフリカの関係に限らないことだと思います。私たち大人が子どもたちから学ぼうとすることで、子どもたちもまた大人から学ぼうとする。そうした「学び合い」の積み重ねが、共創の文化を育てていくのではないでしょうか。

5. 違和感を超えて、学び合う社会へ

Q. 今後、国際理解教育や開発教育を進める上で、取り組んでいきたいことや大切にしたいことを教えてください。

学び合うことや共に創り上げることが当たり前になるような教育を行っていきたいです。初めて触れる異文化に違和感を持つのは自然なことです。しかし違和感があるからといって、それを拒絶したり攻撃的になったりする必要はないはずです。「違和感がある」という感情と、それを拒む行動は別のものだと思います。

「違和感はあるけれど、一度受け入れてみる」。そうした行動をとれる子どもたちを育てていきたいです。そして、そういう子どもたちがやがて社会を担い、排他的・自国中心的になりつつある今の社会を、「学び合い」や「共創」に基づく社会へと変えていってくれることを心から願っています。

この記事でご紹介した授業の学習指導案は、以下よりご覧いただけます。

▶︎ 学習指導案(PDF)を読む

執筆者

太田 健司 先生

東京都足立区立江南中学校 教諭 (社会科)

2023年度JICA国際理解教育/開発教育指導者研修 参加者

TICAD9とは?

TICAD(アフリカ開発会議、Tokyo International Conference on African Development)は、アフリカの開発をテーマとする国際会議であり、1993年から日本政府が主導し、国連、国連開発計画(UNDP)、アフリカ連合委員会(AUC)、世界銀行と共同で開催しています。TICADは、アフリカ諸国のみならず、開発に携わる国際機関、民間企業、市民社会も参加するオープンなフォーラムで、国際社会が広く知恵と努力を結集し、真にアフリカの開発につながる議論を行っています。また、TICADはアフリカのオーナーシップの尊重と、国際的なパートナーシップの推進を基本理念に掲げています。

本年2025年8月20日~22日に、第9回TICADが横浜にて開催されます。JICAは「共創により、アフリカも日本も元気に」のテーマの下、①若い活力で共創、②革新的解決を追求、③国際協調の基盤強化の3つのアプローチで、TICAD9に取り組みます。

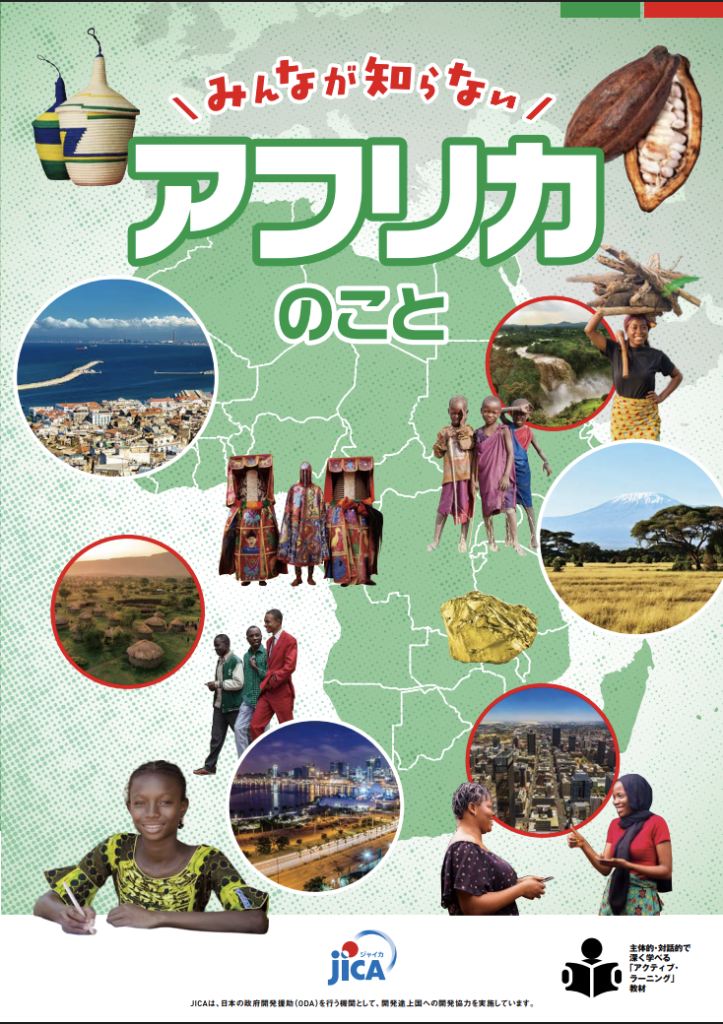

JICA教材の紹介

開発教育用教材「みんなが知らないアフリカのこと」シリーズ

主に中学生を対象とした開発教育用の教材です。

知っているようで知らないアフリカのことを、冊子と動画でご紹介しています。

中学校で教える先生用の指導書と導入用の動画も合わせて公開しています。

▶︎生徒向け冊子「みんなが知らないアフリカのこと」(PDF)

▶︎教師向け指導書「みんなが知らないアフリカのこと」(PDF)

▶︎動画「みんなが知らないアフリカのこと」(YouTube)

編集後記

共創や学び合いという視点は、在留外国人数が過去最多を更新し続ける今の日本社会において、ますます大切になってきています。来月、日本でTICAD9が開催されることは、アフリカを「遠い存在」ではなく「共に未来を創る仲間」として見つめ直す絶好のチャンスです。知らないから遠く感じ、違うから違和感を覚える。その違和感を超えて、アフリカについて知り、受け止めることで、パートナーとして「アフリカと共に創る未来」が始まっていくのではないでしょうか。

▼ JICA地球ひろば 開発教育メルマガのご案内

国際理解教育・開発教育に役立つ情報を効率的にキャッチできるメールマガジン。

JICAの研修やイベント・セミナーの情報やおすすめの教材、コラムなどを毎月配信しています。