第1回 「教育ファシリテーターオープン・ラボ」未来を切り拓く教育:ユネスコ教育勧告の重要性と日本の役割

GiFTは今年度、文部科学省令和6(2024)年度ユネスコ活動費補助金(SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業)の採択事業の一貫として、SDGs達成に向けた変容と共創を促す「教育ファシリテーター」養成プログラム、教員・教育関係者を対象とした研修プログラムを実施します。

その研修プログラムと並行して開催する「教育ファシリテーターオープン・ラボ」は、本プログラムの参加者に加え、これからの教育に興味がある民間、企業、行政関係者および学生の皆さんにもご参加いただくことができる「変容的教育を学ぶオンラインセミナー」 を全4回シリーズで実施します。

毎回、スクールリーダー(学校管理職)や専門家、実践者、国連関係者をゲストに迎え、本プログラムで扱う「ユネスコ新教育勧告」や「変容的教育」やこれからの教育についてお話しいただき、知識・理論・実践事例を学ぶ機会です。

教育に想いを持つ多世代かつ多様なステークホルダーが集うことで生まれる化学反応や対話を楽しむことができるまさにオープンな学びの「場」です。積極的にご参加ください。

「未来を切り拓く教育:ユネスコ教育勧告の重要性と日本の役割」

第1回となるオープン・ラボは、6月4日(火)19:00〜20:30に開催。平日の夜にも関わらず、教員・教育関係者を中心に80人余りの方にご参加いただきました。

初回のテーマは「未来を切り拓く教育:ユネスコ教育勧告の重要性と日本の役割」とし、聖心女子大学教授の永田佳之先生にご登壇いただきました。

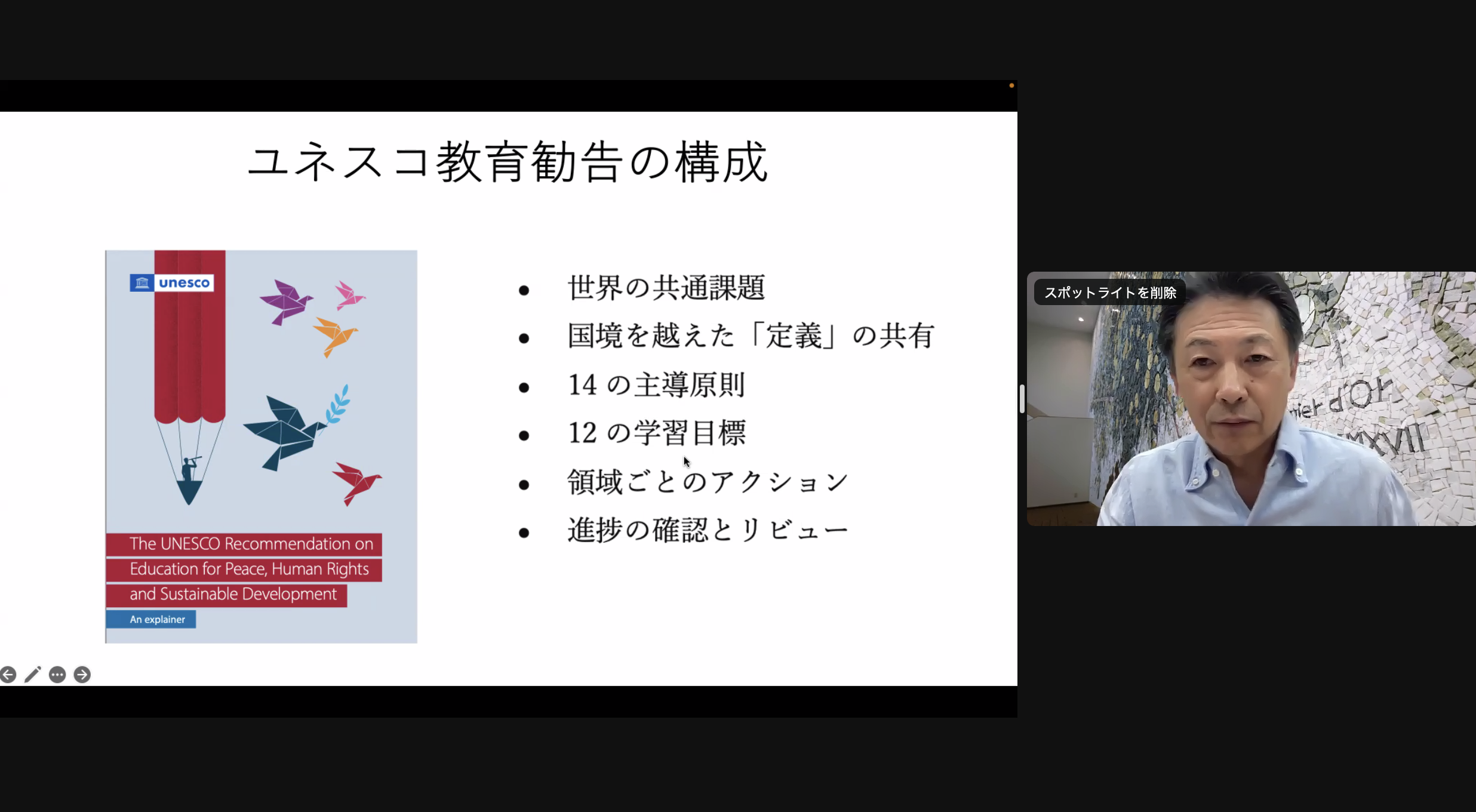

昨年11月にユネスコが改定した「平和と人権、国際理解、協力、基本的自由、グローバル・シチズンシップ、持続可能な開発のための教育に関する勧告」(別名:新教育勧告)についてわかりやすく解説いただく中で、これからの教育にどんなことが求められているのか、その方向性を示していただきました。

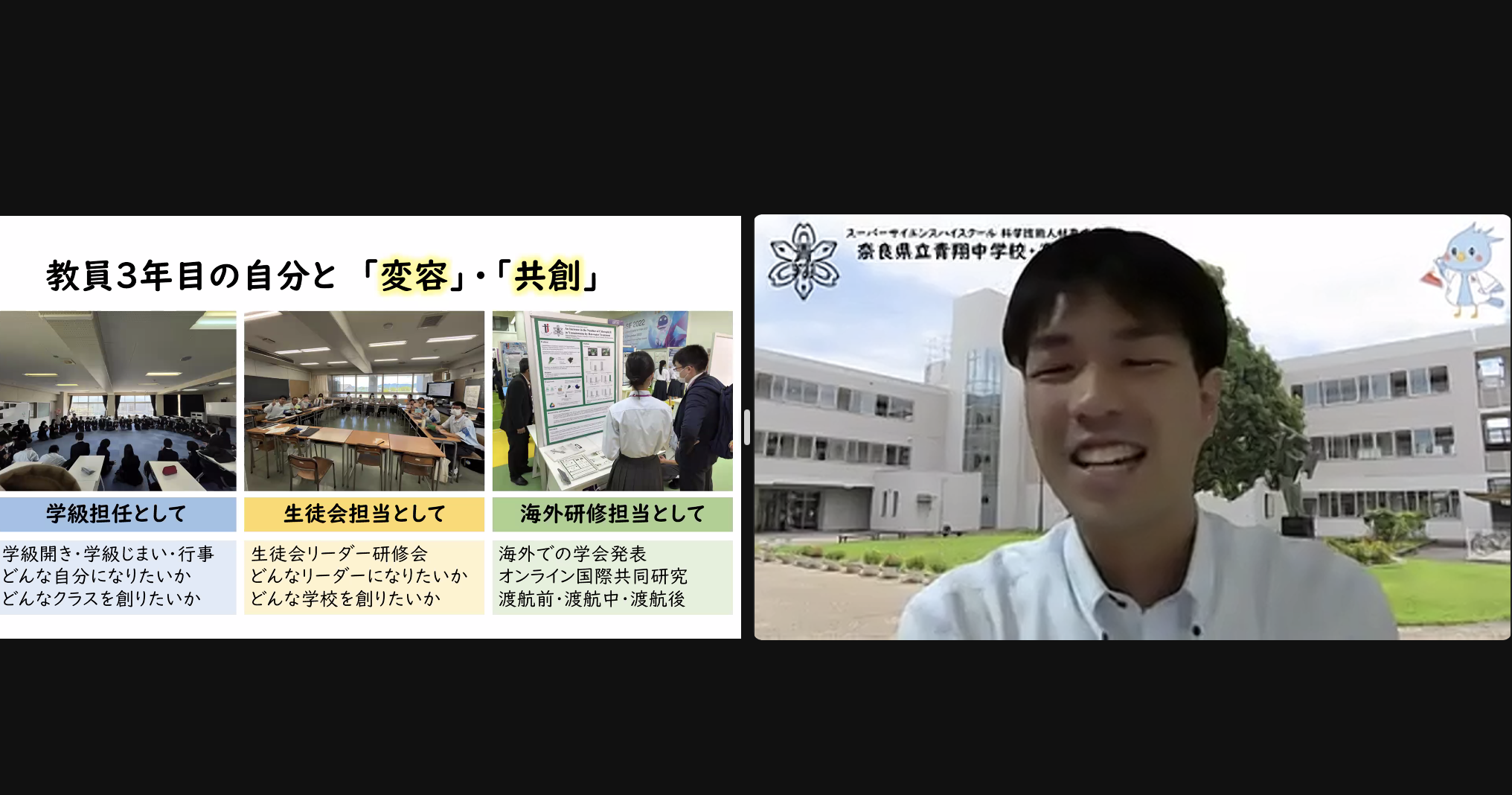

また、ゲストティーチャーとして、奈良県立青翔中学校・高等学校教諭の谷垣徹先生にも登壇いただき、「変容と共創を生み出す教育」をテーマに実際に授業や課題活動としてどんなことを心がけて生徒と関わり、働きかけているのか、具体的な取り組み内容を含めて共有いただきました。

まだ新しい概念でもある「新教育勧告」に触れ、参加者の方からは「どうやったら教育勧告を自分事としてとらえることができるか、学生たちとともに考えたい」「ユネスコ教育勧告をもっともっと私たちが日本の教育現場で広めていくことが、「持続可能な社会の創り手」育成の第一歩となっていくと思う」などの感想が寄せられ、ここから始まる新しい教育への第一歩を感じることができる時間となりました。

永田 佳之 氏

(本プログラムアドバイザー、聖心女子大学 現代教養学部 教育学科 教授 /グローバル共生研究所副所長、日本国際理解教育学会 会長)

1962年生まれ。国際基督教大学大学院教育学研究科博士号取得。国立教育政策研究所、フリンダース大学(豪州)やペラデニヤ大学(スリランカ)客員研究員などを経て現職。「豊かな教育社会とは」をテーマに、国際理解教育、ESD、ハーモニーの教育などの研究と実践に取り組む。ユネスコ本部の国際委員等を歴任し、アジア学院評議員・理事、フリースペースたまりば理事、日本ユネスコ協会連盟連盟理事なども務める。

ゲストティーチャー: 谷垣 徹 氏

(奈良県立青翔中学校・高等学校教諭、文部科学省次世代ユネスコ国内委員会委員)

奈良教育大学大学院修士課程教育学研究科修了。学生時代は、英語教育に加え、ESD(持続可能な開発のための教育)に関心を持ち、環境・防災・まちづくりなどの活動に取り組む。新規採用教員としてSSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定校である奈良県立青翔中学校・高等学校に着任し、2年目。中学1年生担任、英語科主任を担当し、国際科学教育の充実に向けて日々奮闘中!

モデレーター: 辰野 まどか

(一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト(GiFT) 代表理事・ファウンダー)

17歳の海外体験をきっかけにグローバル教育に目覚める。その後、国内外の産官学民の分野でグローバル教育事業に携わる。2012年に、グローバル・シチズンシップ育成を掲げ、GiFTを設立。現在は、JICA地球ひろばの教員研修や、大学・高校との10カ国を舞台にした海外研修等、SDGs、グローバル・シチズンシップ育成に関するプロデュース、研修・講演等を行っている。東洋大学食環境科学研究科客員教授。